予防接種とは

予防接種は、体内に細菌やウイルスの成分を投与することで、体の中の免疫細胞が抗体を生成し、病気の発症やその重篤化を防ぐことを目的としています。ワクチンには、弱毒化されたウイルスや細菌を使用したもの、ウイルスの特定部分のみを取り出したもの、また病原性を完全に取り除いた製品など、多様なタイプが存在します。当院では、インフルエンザ、新型コロナウイルス、帯状疱疹、成人向け肺炎球菌ワクチンなどに対応しています。また、造血幹細胞移植後の各種ワクチンも対応しています。主治医の許可が得られた際は、当院までご相談ください。

予防接種は、体内に細菌やウイルスの成分を投与することで、体の中の免疫細胞が抗体を生成し、病気の発症やその重篤化を防ぐことを目的としています。ワクチンには、弱毒化されたウイルスや細菌を使用したもの、ウイルスの特定部分のみを取り出したもの、また病原性を完全に取り除いた製品など、多様なタイプが存在します。当院では、インフルエンザ、新型コロナウイルス、帯状疱疹、成人向け肺炎球菌ワクチンなどに対応しています。また、造血幹細胞移植後の各種ワクチンも対応しています。主治医の許可が得られた際は、当院までご相談ください。

予防接種を受けられない方

以下の条件に当てはまる方は、ワクチン接種ができません。また、体調不良や発熱などの症状がある場合は体調が改善してからの接種をお勧めします。心配な点があれば、医師にご相談ください。

-

注射生ワクチンの接種日から、4週間以内の注射生ワクチン

-

妊娠中、または2か月以内に妊娠を計画している場合の生ワクチン

-

ステロイドや免疫抑制剤使用中の生ワクチン

-

免疫不全のある方への生ワクチン

-

3か月以内に輸血、ガンマグロブリン製剤を投与された方への生ワクチン

-

ワクチンの成分にアレルギーがある場合

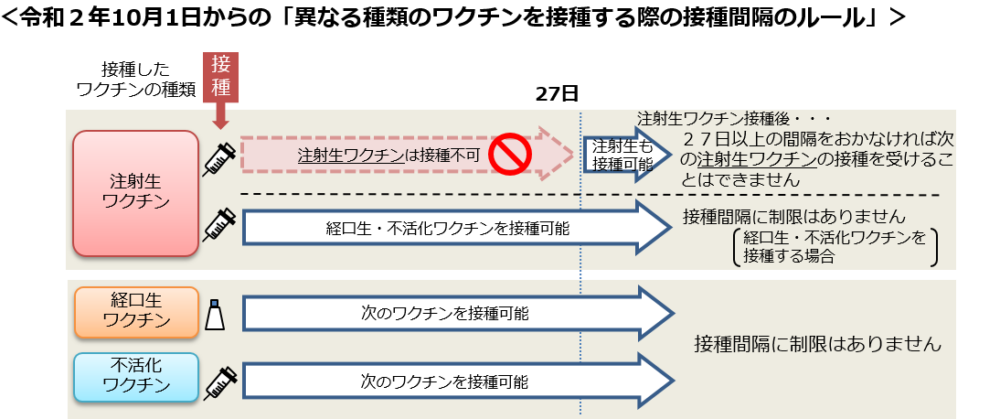

予防接種の投与間隔について

接種間隔のルール

ワクチンの種類

注射生ワクチン

- BCG(結核)

- MRワクチン(麻疹・風疹)

- 水痘(みずぼうそう)

- ムンプス(おたふく)

経口生ワクチン

- ロタウィルス

不活化ワクチン

- ヒブワクチン(インフルエンザ菌)

- 肺炎球菌ワクチン

- B型肝炎ワクチン

- 4種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)

- インフルエンザ

- 帯状疱疹ワクチン

新型コロナウィルスワクチンも他のワクチンとの投与間隔に制限はありません。 同じワクチンを複数回接種する場合は、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要がありますにで、お問い合わせください。

予防接種の副反応

ワクチン接種後には副反応が見られることがあります。一般的な症状としては、接種部位の腫れや痛み、頭痛、発熱などが挙げられます。これらの症状が現れた場合には、当院にご相談ください。まれにアナフィラキシーが発生することもあります。アナフィラキシーは、じんま疹や皮膚のかゆみ・赤み、目のかゆみやむくみ、唇の腫れなどの粘膜の症状、息苦しさが出現することがあります。これらの症状が出現した際は、すぐに救急医療機関を受診してください。

当院で対応しているワクチン

インフルエンザワクチン

インフルエンザは毎年11月下旬から流行し始め、特に1月にピークを迎え、3月頃まで続きます。ワクチンの効果は接種から約2週間後に現れ、持続期間はおよそ5ヶ月とされています。そのため、10月に入ったら早めの接種をおすすめします。当院では小学生以上のお子様に接種が可能です。

水痘・帯状疱疹ワクチン

水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)は、最初の感染時には水痘(水ぼうそう)として現れますが、完治後もウイルスが体内に潜伏し、免疫力が低下した際に帯状疱疹として再活性化します。特に成人が初めて感染すると重症化しやすく、妊娠中の感染は流産や胎児の異常リスクを高めることがあります。小児へのワクチン接種は定期接種として行われていますが、制度変更前に生まれた方は抗体がない可能性があるため、接種が推奨されます。当院では、水痘生ワクチンと帯状疱疹不活化ワクチン(シングリックス®)を提供しております。水痘生ワクチンの方が安価ではありますが、帯状疱疹の予防効果は50%程度で、効果持続期間は約5年間です。帯状疱疹不活化ワクチンは2回接種が必要ですが、予防効果は90%前後で効果持続期間は約10年間です。

肺炎球菌ワクチン

肺炎は日本人の死因の上位を占めています。高齢者は免疫力が低下しているため、肺炎による死亡者の多くは65歳以上の方です。肺炎の原因は多岐にわたりますが、肺炎球菌によるものが特に多く見られます。65歳の方と、60〜64歳で基礎疾患のある方は、PSV23(ニューモバックス®)というワクチンの接種が公費助成で接種できます。接種から4〜 7年で抗体価が大きく下がるため、5年後に再接種をお勧めします。3回目、4回目の接種も有効性と安全性は確認されています。

PCV15(バクニュバンス®)、PCV20(プレベナー®)は1回の接種で長期間抗体価が維持されるため、再接種は不要です。

PPSV23は23種類、PCV15は15種類、PCV20は20種類の型の肺炎球菌に対して予防効果があります。

新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルスワクチンは、感染や重症化を防ぐことが期待されているワクチンです。多くの人々が接種を受けることで、個人の予防に加え、集団免疫が形成され、感染の拡大を抑える効果が期待できます。特に、定期的な複数回の接種は、基礎疾患をお持ちの方や高齢者における重症化リスクの軽減にも有効です。

骨髄移植などの造血幹細胞移植後の予防接種について

造血幹細胞移植後の予防接種は、免疫が再構築される過程で重要です。移植後は免疫抑制状態にあるため、感染症に対する抵抗力が低下します。多くの場合、移植から12ヶ月以上経つと効果が得られやすいとされています。まず、不活化ワクチン接種を開始し、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン、Hib(インフルエンザ菌b型)ワクチン、四種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)などが推奨されます。

移植から24ヶ月以降に生ワクチン接種が検討され、風疹・麻疹ワクチン、水痘ワクチン、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチンなどが推奨されます。生ワクチンを接種する条件として、ステロイドや免疫抑制剤が終了し免疫回復していること、慢性移植片対宿主病の増悪がないことが条件となります。

ワクチンの種類により、数回の摂取が推奨されています。

当院では、主治医と相談の上、造血幹細胞移植後の患者さんにも予防接種を行っています。気になる点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。

予防接種の費用

現在準備中です。